日本においてガソリンの販売価格が高い理由はいくつかありますが、なかでも大きな要因として挙げられるのが価格の約4割を占める「ガソリン税」の存在です。当記事では、そんなガソリン税の特徴や問題点のほか、ガソリン代を節約する方法もあわせて紹介します。

- 目次

-

1. ガソリン代はなぜ高い?

依然として続く「ガソリン価格の高騰」は多くのドライバーにとっての悩みの種ではないでしょうか。この高止まりの背景には世界情勢などの要因のほかに、ガソリン価格に含まれている「ガソリン税」の影響があります。実はガソリン税はその負担の大きさから、最近では国会で暫定税率(特例税率)の廃止が議論されるなど、社会的な関心も高いトピックとなっています。

次項目以降では、ガソリン価格の内訳やガソリン税の種類と使い道、昨今議論の的になっている税制上の課題などを解説します。

2. ガソリン価格の内訳

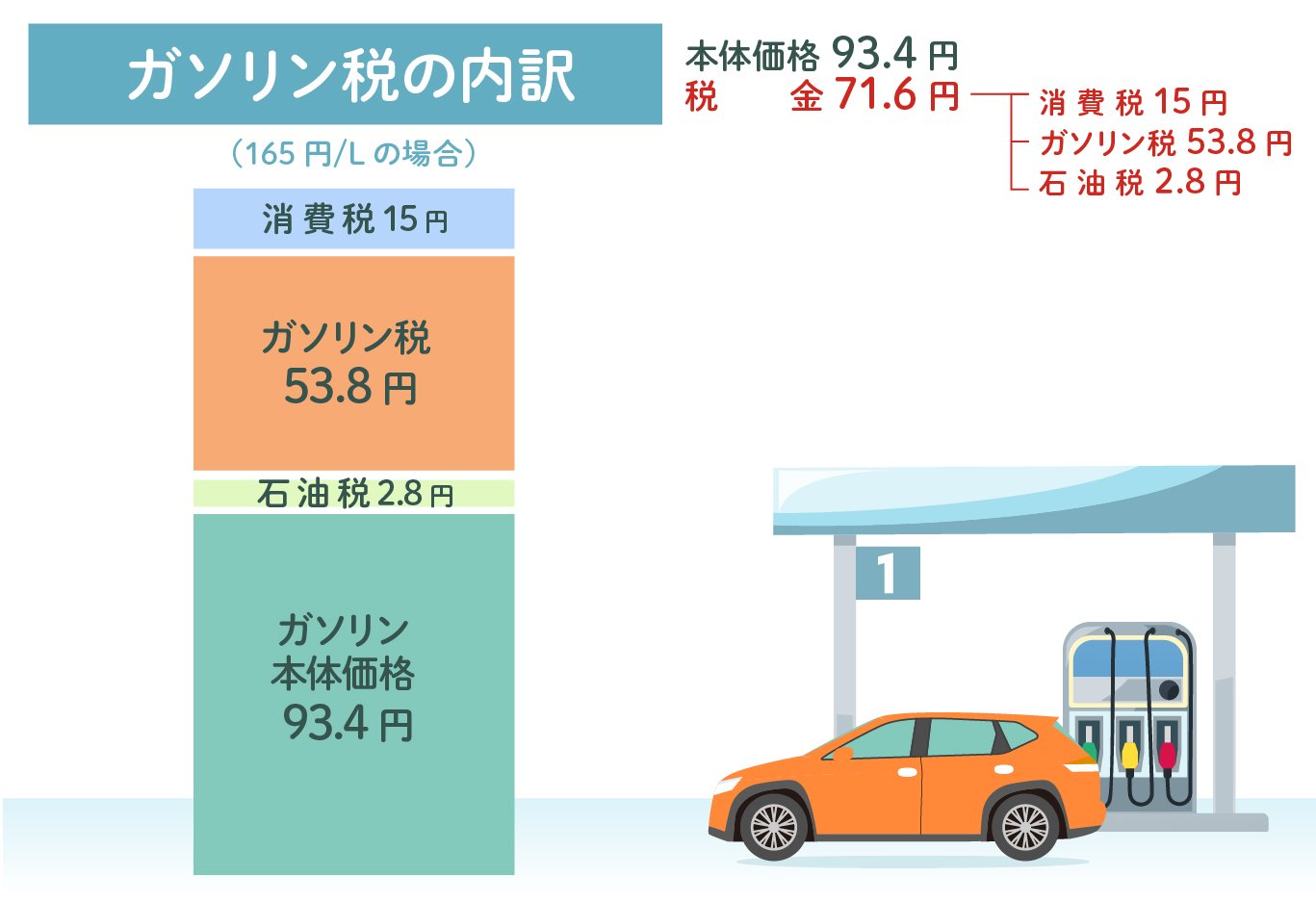

ガソリンの販売価格には、ガソリンの本体価格とガソリン税以外にもさまざまな税が含まれています。仮に販売価格を1lあたり165円とした場合、具体的な内訳は以下のとおりです。

- ガソリン本体価格=93.4円

- ガソリン税=53.8円

- 石油税(石油石炭税+温暖化対策税)=2.8円

- 消費税=15円

上記の内訳からは、販売価格165円のうち71.6円、つまりガソリン価格全体の約4割を税が占めていることがわかります。

3. 「ガソリン税」とは?実は3つの税金の総称

ガソリン税とは、車の燃料であるガソリン(揮発油)に対して課されている税です。本来、ガソリン税の納付義務は石油メーカー等にありますが、実際にはガソリンの販売価格に含まれる形で消費者が負担しています。

ガソリン税は当初、主に道路整備に使用される道路特定財源として導入されました。しかし現在では一般財源として、道路の維持管理以外にも教育や社会保障などさまざまな用途に使われています。

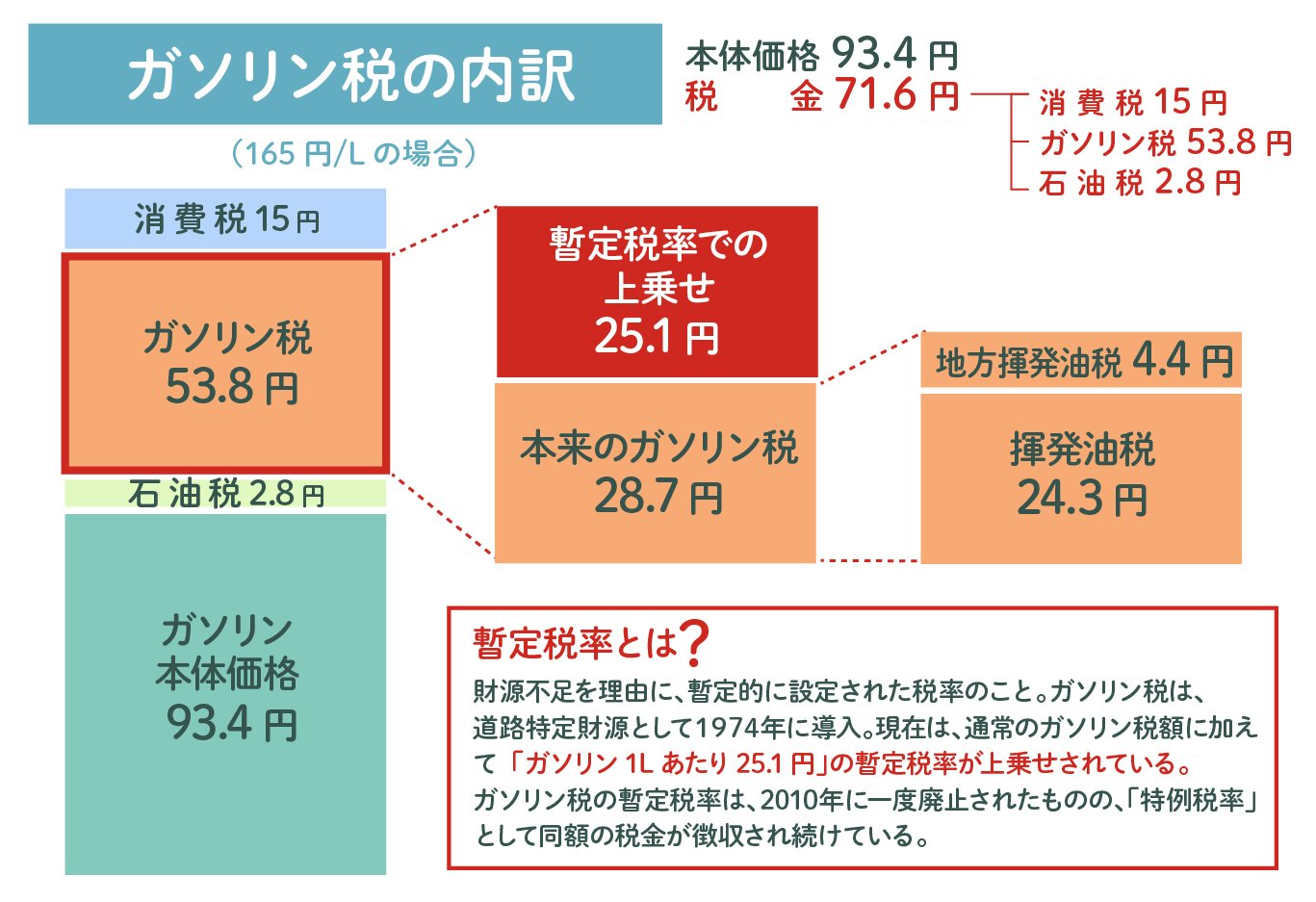

また、ガソリン税は「揮発油税」「地方揮発油税」「特例税率(暫定税率)」の3つの税から構成されています。それぞれの税の特徴や税率は以下のとおりです。

揮発油税

揮発油税は、ガソリン税のなかでも国によって徴収・使用されている税です。現在、税率は法律で1klあたり24,300円(=1lあたり24.3円)に定められています。

地方揮発油税

地方揮発油税も分類上は国税ですが、その税収は地方公共団体に譲与されます。法定税率は1klあたり4,400円(=1lあたり4.4円)です。

特例税率(暫定税率)

特例税率とは財源の不足を理由として暫定的に設定されている税であり、通常のガソリン税に上乗せして徴収されています。現在の上乗せ額は1lあたり25.1円です。

特例税率はもともと「暫定税率」の名で1974年に道路特定財源として導入され、2010年には期限切れで一旦失効しました。しかし、その後も「特例税率」に名前を変えて同額の税金が一般財源として徴収され続けており、その存続・廃止をめぐる議論が続いています。

ガソリン税の「二重課税」問題とは?

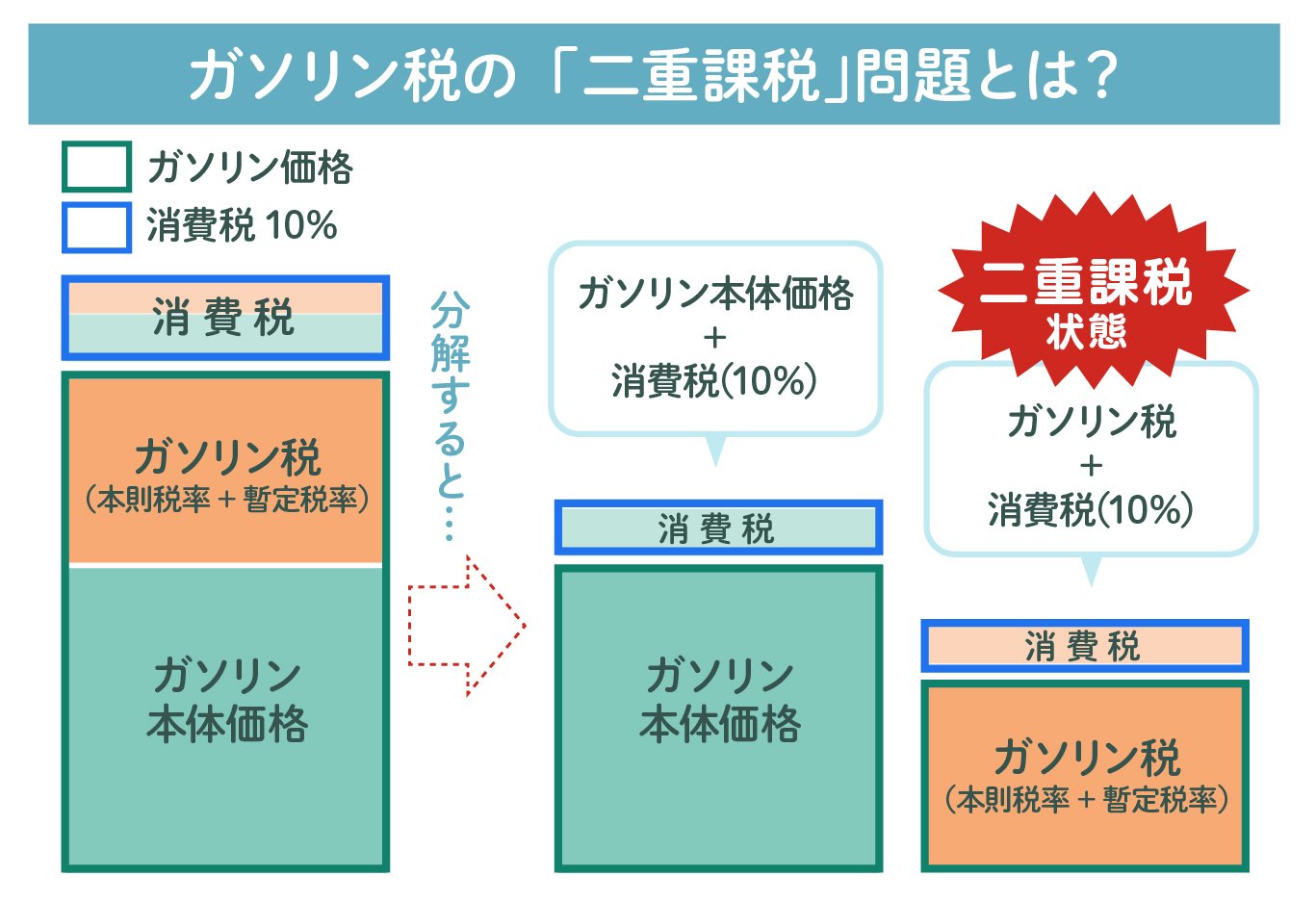

ガソリン価格に関しては特例税率(暫定税率)の廃止議論とは別に、課税のしくみが「二重課税」にあたると指摘する声も根強く、こちらも長年議論の的となっています。

というのも、ガソリンには10%の消費税が課されていますが、実はこの消費税は本体価格ではなく、その他の税を含んだ総額に対して課税されています。つまり、現在の税制ではガソリン本体のほかに、ガソリン税や石油税に対しても消費税がかかっている状態にあるのです。

こうした構造に対して、政府はガソリン税の納税者は石油元売業者で消費税の納税者は小売業者であり、課税対象や納税主体が異なることを根拠に「二重課税にはあたらない」との見解を示しているものの、JAFなどの団体は引き続き見直しを求める姿勢を見せています。

4. 最近よく聞く「トリガー条項」「ガソリン補助金」とは何のこと?

ガソリンには多くの税が課されている一方で、燃料価格の高騰は社会に大きな影響を与えることから、政府が価格に介入して値上がりを抑制するしくみも存在しています。その代表的な例が、昨今ニュースで耳にすることも多い「トリガー条項」と「ガソリン補助金」です。

なかでも「トリガー条項」とは、ガソリンの全国平均価格が3ヶ月連続で1lあたり160円を超えた際に、ガソリン税を一部免除する措置です。しかし過去に実施例は一度もなく、東日本大震災の復興財源確保を名目に2011年から現在まで凍結されており、凍結解除を求める声が近年高まっています。

一方「ガソリン補助金」は燃料の販売価格を引き下げるため、国から燃料元売り各社に対して支給される補助金です。ガソリン補助金は通称で正式名称は「燃料油価格定額引下げ措置」といい、ガソリン・軽油だけでなく灯油や重油なども支給の対象とされています。

ガソリン・軽油の場合、一度の補助金支給による価格の引き下げ幅は10円に設定されていますが、実際に効果が表れるまでにはタイムラグがあります。また、急な価格変動により混乱が予想される場合には、段階的な支給によって5円前後の幅で少しずつ価格が引き下げられることもあります。

5. ドライバーのためのガソリン代節約術

ガソリン税の節税はできませんが、日頃から燃費向上につながる行動を心がければガソリン代自体を抑えることは可能です。ここからは、ドライバーが実践できるガソリン代の節約術を紹介します。

アクセルの踏み方・離し方に気を付ける

車の燃費はアクセルの操作に大きく左右されます。出発や加速の際はゆるやかに踏み、停止・減速する際は早めに離すことを意識すると余計なガソリンの消費を抑えられます。

加えて、坂道を下る際などにはフットブレーキだけで運転するよりもエンジンブレーキを活用した方が燃費の向上が見込めます。状況に応じて使い分けましょう。

無駄なアイドリングや加速・減速を減らす

停車時にエンジンをかけたままにしてしまうと、車は10分間でガソリンを130cc近く消費するとされています。たとえわずかな時間であっても、荷物の積み下ろしなどの際にはきちんとアイドリングを止めることが燃料の節約につながります。

そのほか、むやみに加速や減速を繰り返すことも燃費が低下する原因となるため、走行中はなるべく速度や車間距離を一定に保つことが大切です。渋滞も可能な限り避け、余裕を持ってスムーズに運転できるルートを選ぶとよいでしょう。

余計な荷物は載せない

載せている荷物が重いほど、走行には多くの燃料が必要となります。必要のない荷物は降ろし、できる限り車を軽くすることもガソリン代の節約術として有効です。

さらに、燃費には走行中の空気抵抗も影響を与えます。外部に取り付けるスキーキャリアやルーフテントなども、不要な場面では外した方が燃料消費を減らせます。

エアコンは適切に使い分ける

車に搭載されているエアコンは使用時にガソリンを消費することから、必要のない場面ではオフにしておくことが推奨されます。特に、ガソリン車の暖房はエンジンの熱を活用する仕組みのため、車内を暖めたいだけであれば「A/C」ボタンをオフにしておくと燃費の改善につながります。

また、車種によっては車内を自動で適切な温度に保つ「AUTO」というボタンがついていますが、こちらをオンにするとエアコンも連動してオンになってしまう場合があるため注意が必要です。

タイヤの空気圧をこまめに確認する

タイヤの空気圧が適正値より低い状態では、市街地であれば2%程度、郊外では4%程度燃費が低下するというデータがあります。

タイヤの空気圧は1ヶ月で5%程度低下するとされているため、こまめにチェックを行って適正値に保つことを心がけましょう。

6. ガソリン代の節約は安全運転の第一歩!

ガソリン税に関しては税制の見直しに向けた議論も進められているものの、改正にはハードルも多く、ガソリン価格の高止まりはこの先も続くことが予想されます。ガソリン代の節約には、今後も一人ひとりのドライバーの工夫と努力が重要となるでしょう。

また、エコドライブを心がけることは、無駄なガソリン消費だけでなく交通事故のリスクも減らし、安全運転を実現することにもつながります。そうした取り組みの一環として、この機会に自らの運転スタイルやカーライフを振り返り、自動車保険を見直してみるのもよいのではないでしょうか。

7. 監修コメント

1998年の消防法施行規則改正までは、ガソリンの給油作業はスタンドのスタッフが行うことが義務付けられていました。その後、規制緩和によってセルフ式スタンドが登場し、ガソリン価格の高騰などを背景に普及が進みました。近年はセルフ式が主流となっています。

セルフ式は価格の安さや手軽さが魅力ですが、従来はスタンドのスタッフが進んで点検してくれたタイヤの空気圧やエンジンオイルの状態などを自分で確認する必要があります。安全な走行のためにも、定期的な点検を心がけましょう。