「6歳になったらチャイルドシートはもういらない?」と迷っていませんか。確かに法律上の義務年齢は「6歳未満」ですが、安全の目安は「身長150cm未満まで」ともされています。

本記事では、チャイルドシート卒業の判断基準(セルフチェック)と、使わない場合のリスク、タクシー利用時など着用の例外も含めて、保護者が「チャイルドシートを使うべきかどうか」を判断できるポイントを解説します。

- 目次

-

1. チャイルドシートは「6歳未満」は義務。ただし「身長150cm未満」でも使用を推奨

チャイルドシートの着用については、以下の通り法律上のルール(義務)と、安全上の目安(推奨)の2つの視点で考える必要があります。

・【法律上の義務】6歳未満はチャイルドシートが必要

・【安全上の目安】身長150cm未満は継続使用(ジュニアシートも含む)

それぞれ詳しく解説します。

6歳未満はチャイルドシート着用が義務

チャイルドシートの使用は道路交通法で定められた運転者への義務です。「6歳未満」の子どもが車に乗る際には必ず使用しなければなりません(道路交通法第71条の3第3項)。

産院からの退院後、移動に自動車を使用する場合にも、もちろん必要となります。

違反した場合、反則金はありませんが、運転者に違反点数が1点加算されます。

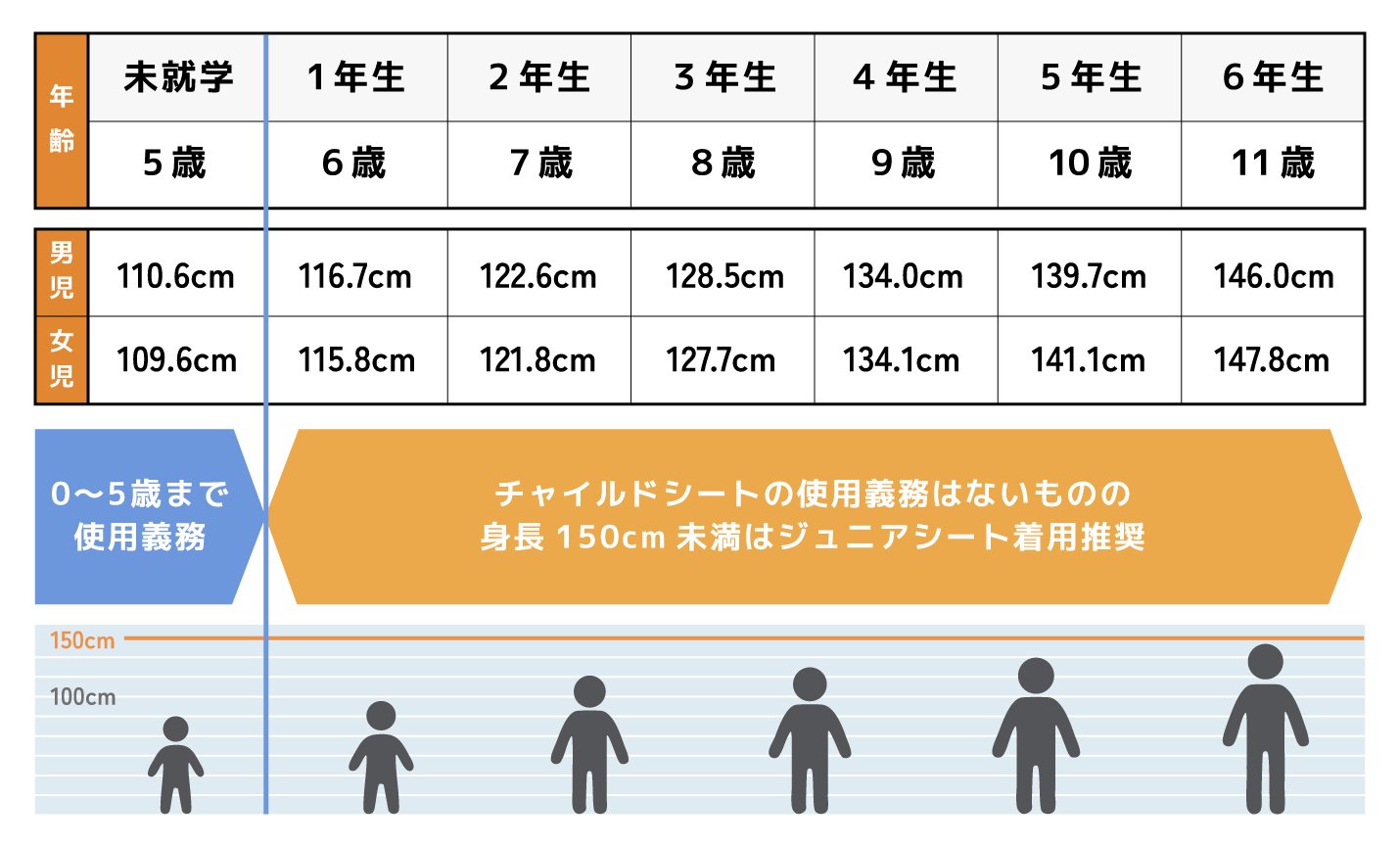

6歳になっても身長150cm未満は継続使用を推奨

6歳を過ぎると法律上の義務はなくなります。一方で安全性を考慮すると「体格が十分でないうちは、ジュニアシートを含めた継続使用が望ましい」と考えられています。

その目安のひとつが「身長150cm未満」です。

シートベルトは大人向けに設計されているため、子どもの体格では肩ベルトが首、腰ベルトがお腹などに掛かってしまい、事故の際に衝撃から体を守りきれない可能性があります。

「6歳になったからチャイルドシートは卒業」ではなく、身長や体格で判断することが大切です。

また「150cm未満」もあくまで目安の一つ。子どもによって体格は異なるため「シートベルトが首や腹部に掛かっていないか」を最終的な判断基準にしましょう。

なお以前は「身長140cm」を安全の目安としていましたが、2024年にJAFが「身長150cm」へ変更しています。

出典|JAFのチャイルドシート使用目安を「150cm未満」へ変更(JAF)

【子どもの年齢・学年・性別ごとの平均身長】

学年・年齢ごとの身長データは「令和6年度学校保健統計」(文部科学省)を参照

2. チャイルドシート「卒業」の目安は? セルフチェック

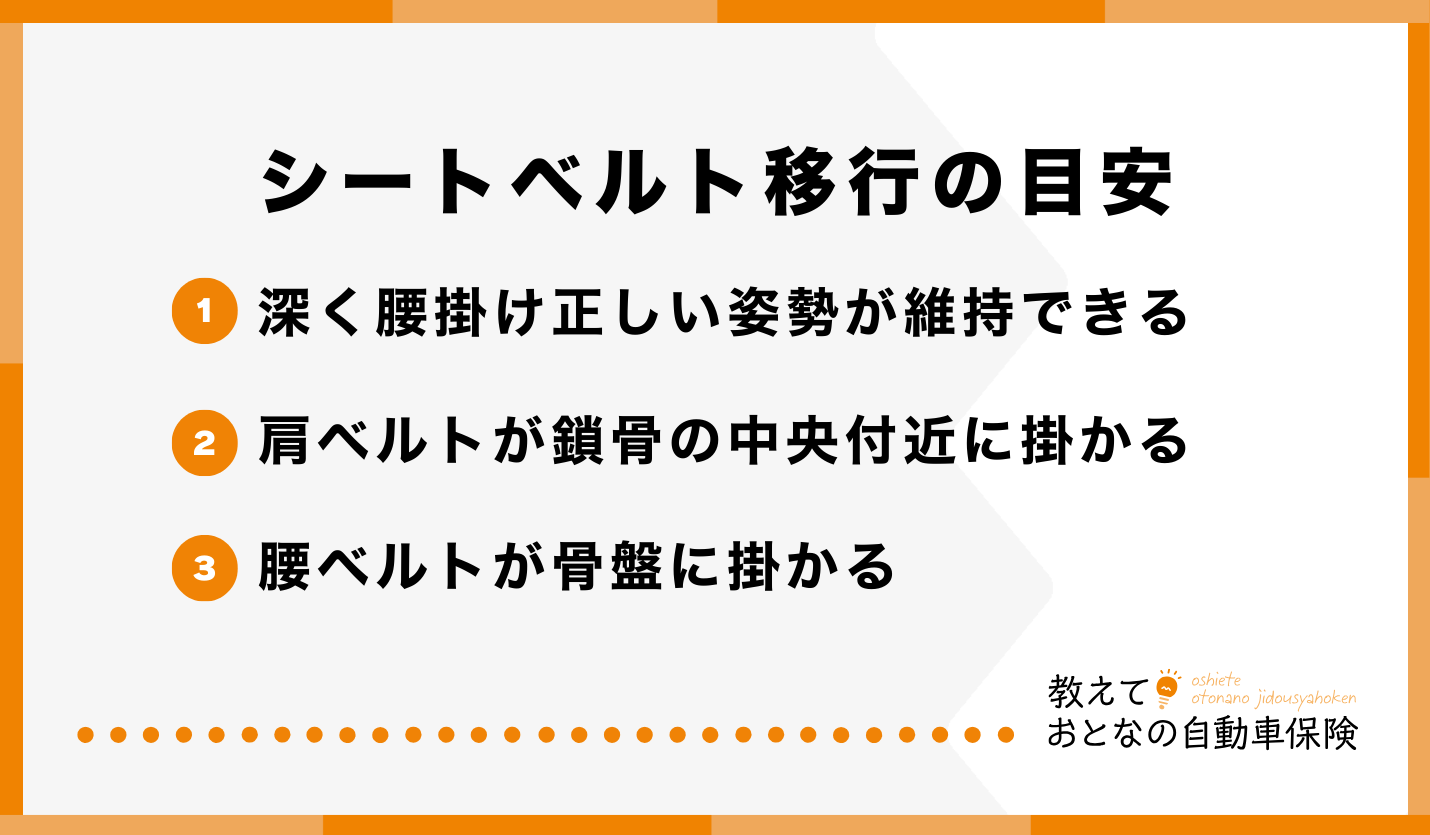

「うちの子、もうシートベルトでも大丈夫?」と迷ったら、以下の項目をチェックしてみましょう。

シートベルトが首やお腹に掛かっていると、事故が起きた際に衝撃で首を圧迫したり、腹部の内臓を損傷してしまう危険があります。

どれか一つでも満たさない場合は、シートベルトのみで座るのはまだ早いと考えましょう。

出典|シートベルト・ チャイルドシートは 体格に合わせ、 正しい姿勢で 使用しましょう!(シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会)

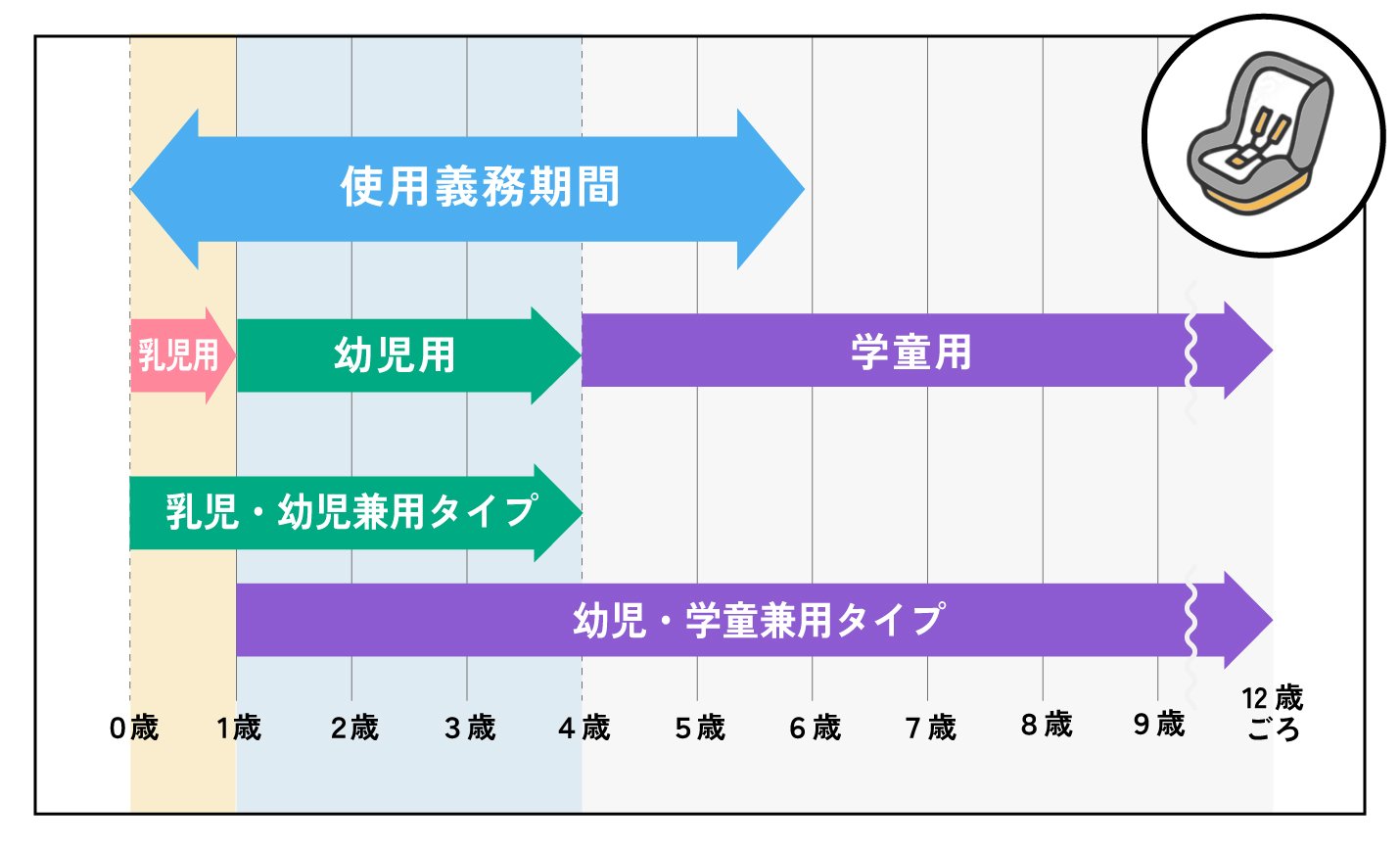

3.【早見表】チャイルドシートの切り替え時期

チャイルドシートは大きく、乳児用(ベビーシート)、幼児用、学童用(ジュニアシート)に分かれ、成長にあわせて切り替えていくのが基本です。

| 乳児用(ベビーシート) | 幼児用 | 学童用(ジュニアシート) | |

| 対象年齢 | 0歳(新生児)〜1歳頃 | 1歳〜4歳頃 | 4歳〜10歳頃 |

| 適正身長 | 70cm以下 | 65cm〜100cm | 150cm未満 |

| 適正体重 | 13kg未満 | 9kg〜18kg | 15kg〜36kg |

上記の一覧表はあくまで目安のため、メーカーや製品によって若干異なるケースがあるほか、乳児・幼児兼用タイプや、幼児・学童兼用タイプなどもあります。

対象年齢・身長・体重は製品ごとに差があるため、購入・使用時は必ずメーカーの説明書や適合表記載の情報を優先してください。

4. 子どもがチャイルドシートを嫌がったらどうする?

心身の成長が著しい6歳前後の子どもは「窮屈」「座り心地が悪い」といった身体的な理由や、「友だちはもう使っていない」といった社会的な理由でチャイルドシートやジュニアシートを嫌がることがあります。

しかし、まだ体格が安全上の基準を満たしていない場合、嫌がることを理由にチャイルドシートの卒業を急ぐのは、安全面からは避けたいところです。

まずは「安全のために必要」という前提を子どもと共有しつつ、次のような点を見直してみましょう。

- 成長に伴い、シートの角度や座面のフィット感に違和感や不快感が生まれていないか

- 長時間移動する場合はこまめに休憩を取り、体を動かす

- 夏場は蒸れていないかも確認

無理に我慢させると、チャイルドシート・ジュニアシートや車移動への嫌悪感が高まってしまうことも。

まずは不快の原因を特定しつつ、どうやったら安全基準を満たすまで使用を続けられるか? を子どもの性格や体格に合わせて検討していきましょう。

5. チャイルドシート不使用時は致死率が約4.7倍に

チャイルドシート未着用の場合、どんな危険性があるのでしょうか。

警察庁が2024年に発表した調査結果によると、チャイルドシート不使用の子どもが事故に遭った場合の致死率は、適正に使用していた子どもと比較して約4.7倍にのぼるとされています。

「チャイルドシート不使用」には「シートベルトは使用していた」ケースも含まれています。このことから、体格によっては、シートベルトが適切に機能しにくく、かえってケガのリスクが高まる可能性があると考えられます。

「少しだけだから」「嫌がってるしまあいいか」と油断せず、安全に対する意識を強く持っておくことが大切です。

6. チャイルドシートを正しく使えていますか?基本をおさらい

一方でチャイルドシートは「着けている」だけでは十分ではありません。正しく取り付け、正しく座らせることで、はじめて本来の効果が期待できます。

この機会に改めて「正しくチャイルドシートが使えているか」をチェックしてみてください。

基本1:車や安全基準との適合性を確認する

チャイルドシートは製品ごとに仕様が異なり、車種によっては取り付けできないものもあります。購入前に、メーカーが公開している適合表などで自分の車に対応しているかを確認しましょう。

また、安全基準に適合しているかどうかは、表示(Eマーク等)で確認できるとされています。購入時は、表示の有無もチェックしておくと安心です。

基本2:座席にきちんと固定されているか確認する

チャイルドシートの固定方式は大きく「ISOFIX(アイソフィックス)固定」と「シートベルト固定」の2つに分かれます。

どちらの場合も、取り付け手順は製品の説明書に沿って行うことが重要です。

また、取り付け後は前後左右に揺らして大きなぐらつきがないか定期的に確認しましょう。

基本3:なるべく後部座席で使用する

車の助手席に搭載されているエアバッグは、大人用に設計されています。子どもの場合は強い衝撃でケガをする、チャイルドシートとの間で挟まれるなどの二次被害を生む可能性があります。

可能な限り、チャイルドシートは後部座席で使用するのが基本です。

やむを得ず助手席に設置する場合は、座席位置をできるだけ後ろに下げましょう。

チャイルドシートの取り付け方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。

子どもを座らせたときの確認リスト

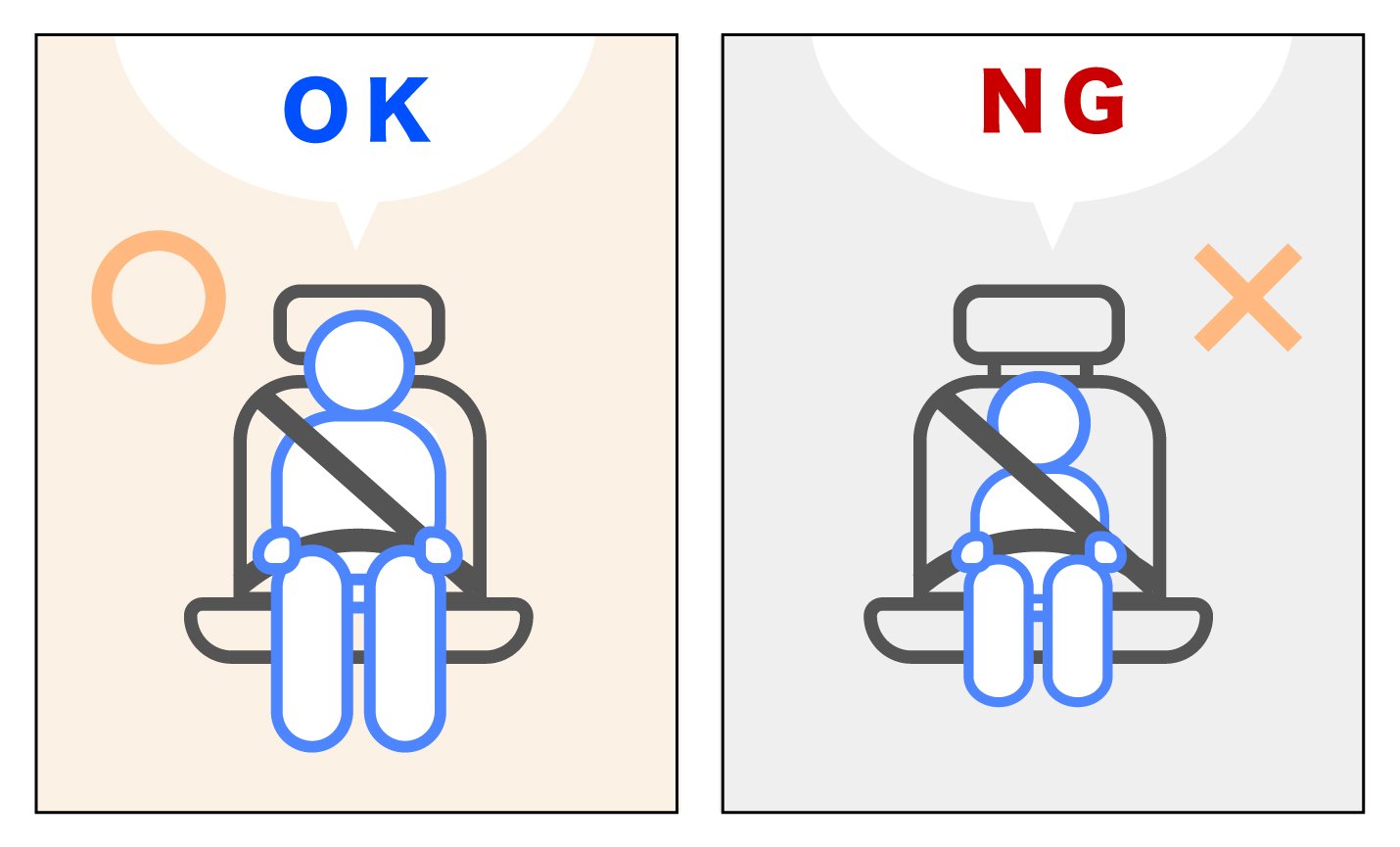

子どもをただチャイルドシートに座らせるだけではなく「しっかり着座できているか」も大切なポイント。チャイルドシート・ジュニアシートを使用する際は、以下も合わせてチェックしてみてください。

- 【乳児・幼児用】

- ・体格に合っているか

・ハーネスの高さ調節は最適か(高過ぎたり、低過ぎたりしないか)

・ハーネスの締め付けは最適か(キツすぎたり、緩すぎたりしないか)

・ハーネスに「よじれ」「ねじれ」はないか

・背もたれの角度は適切か(乳児用)

- 【学童用(ジュニアシート)】

- ・体格に合っているか

・肩ベルトの通し方は合っているか(高過ぎたり、低過ぎたりしないか)

・腰ベルトの通し方は合っているか

・肩ベルトガイドの誤使用や、装置機能の未使用はないか

・座席ベルトに「よじれ」「ねじれ」はないか

チャイルドシートの仕様や使い方は製品によって異なるため、あわせて取り扱い説明書もしっかり確認しましょう。

また、しっかり体にフィットさせるため、冬場は厚手の上着を脱がせてから着座させることも重要です。

7. チャイルドシートの着用義務が免除されるケース

原則として6歳未満は着用の義務があるチャイルドシートですが、一定の「やむを得ない理由」がある場合には、使用義務が免除されるケースがあります(道路交通法施行令第26条の3の2第3項)。

【法律上の免除ケース(一部抜粋)】

- 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき

- 定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき

- 幼児が負傷しているなどで、チャイルドシートを使用することが療養上または健康保持上適当でないとき

- 乗車中の幼児にチャイルドシートを使用させたままでは、授乳など日常生活上の世話をできないとき

- バスやタクシーなどに幼児を乗車させるとき

しかし上記のようなケースでも、事故発生時のリスクを考えて、安全面でできる工夫を考えることが大切です。

8. 監修コメント

シートベルトの使用目安が「150cm未満」と聞くと、小柄な方も心配になるのではないでしょうか。

確かに身長が低い大人にも、シートベルトが安全に機能しないリスクがあるといいます。ただ、正しく着用することでリスクを軽減できるといわれています。

シートベルトを正しく着用するために重要なのは姿勢です。背中が座面についた状態で、腰骨のあたりにシートベルトをとめることが推奨されています。また、大人の場合は、後部座席よりも、角度や高さを調整できる助手席の方が安全ともいわれています。