HOW TO EV VOICEでは、『おとなの自動車保険』会員を中心に多くのマイカー所有者の声を集めるための口コミアンケートを定期的に実施しています。

第2回のアンケートは2025年2月に実施しました。EVオーナーだけでなく、さまざまな車種のオーナーにもEVカーライフについてどのように思っているか、このアンケートをもとにEVカーライフの先輩の回答を分析しつつ、シリーズでクルマオーナーの声を紹介していきます。

第12回のテーマは「運転支援機能(ADAS)・自動運転」について。近年、自動車メーカー各社が力を入れ、進化著しい機能ですが、みなさんどのように利用しているのでしょうか。あれば便利そうですが、実際に使ってみると「まだ安心して使えない」という機能もあるようです。今回のアンケートでは、次の5つの機能について尋ねました。(1)一定の条件下でのハンズオフ機能(自動運転)(2)アダプティブクルーズコントロール(自動追従あり)(3)クルーズコントロール(自動追従なし)(4)レーンキーピングアシスト(5)オートパーキング/自動駐車。これらの機能についてアンケートの回答からユーザーの意識を分析してみました。

認知度と装備状況の実態

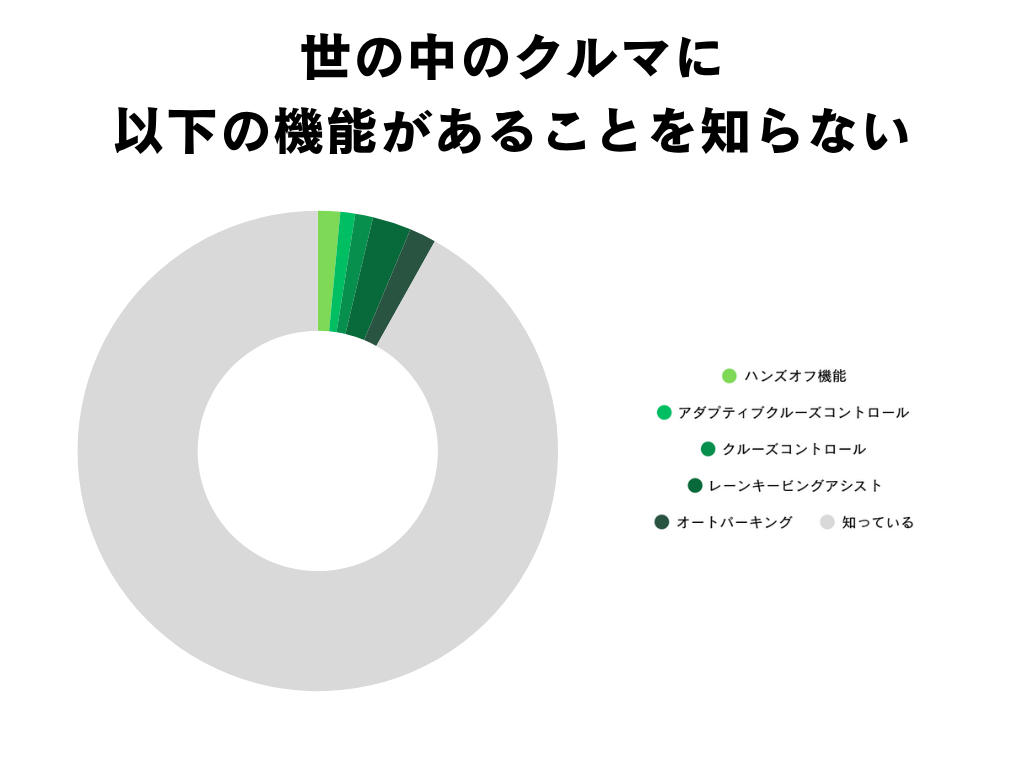

運転支援機能の認知度は総じて高い水準にあります。最近の自動車にこれらの機能があることを「知らない」と回答した人の割合は、アダプティブクルーズコントロールで1.0%、クルーズコントロールで1.2%、一定の条件下でのハンズオフ機能で1.5%、オートパーキング/自動駐車で1.8%と、いずれも2%を下回っています。ただし、レーンキーピングアシストについては2.6%が「知らない」と回答しており、微々たる差とは言え比較的新しい技術への認知度に若干の差が見られます。

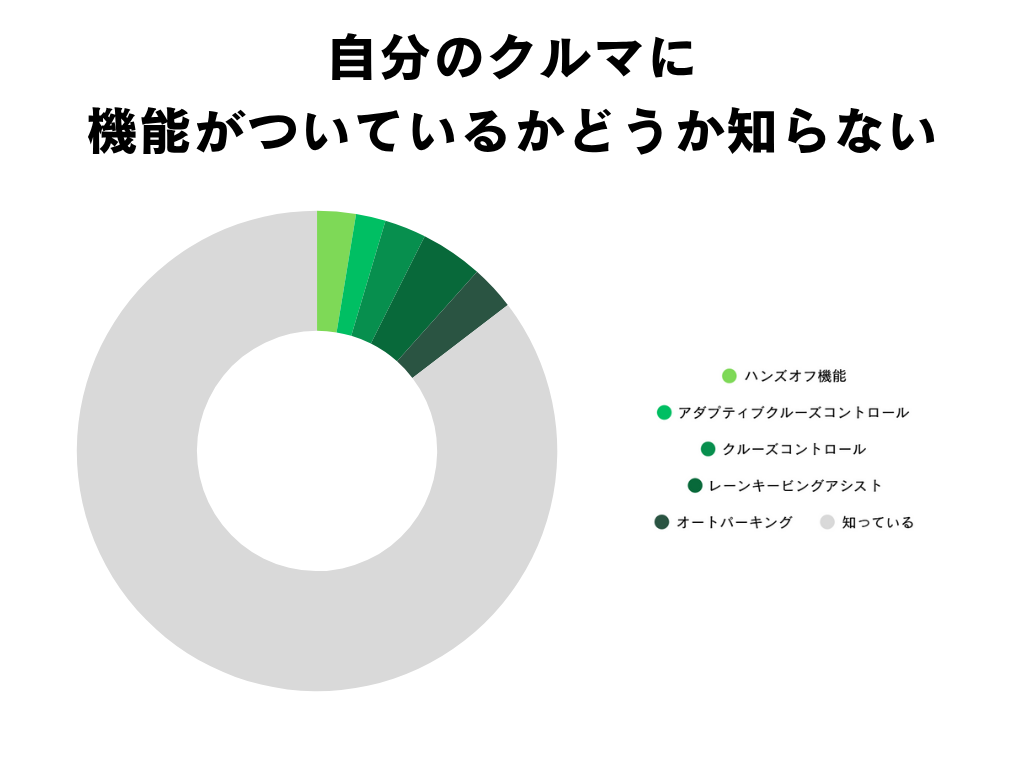

しかし「自分のクルマにあるかどうかわからない」機能として、レーンキーピングアシストが4.2%、オートパーキング/自動駐車でも3.0%の方々が挙げています。「考えたことがない」というコメントもあり、無関心なのか、機能が搭載されていてもユーザーに認識されていないケースがあるのがわかります。

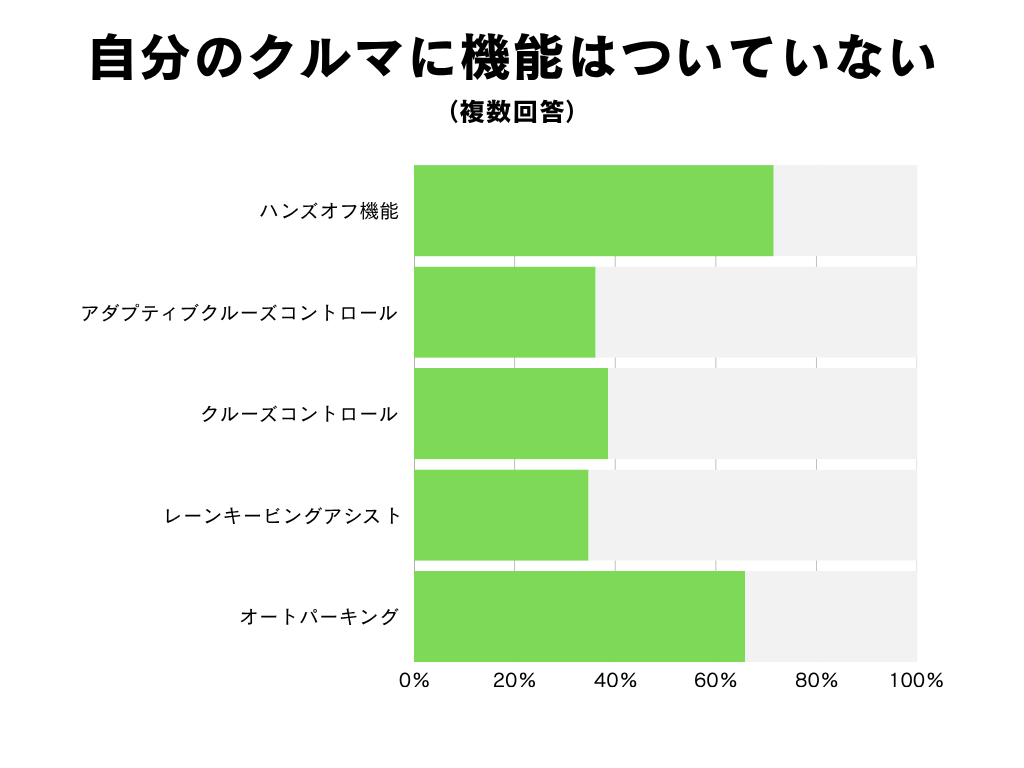

各機能の装備状況にはクルマによって大きな違いが見られます。確実に付いているかどうかを認知している回答者に限りますが、まだまだ限定的な車種にしか搭載されていないのが“ハンズオフ機能”で、実に71.5%のユーザーが「自分の車についていない」と回答しています。それ以外の機能が「ついていない」という回答は、どれも半数以下で、クルーズコントロールで38.6%、アダプティブクルーズコントロールで36.1%、レーンキーピングアシストで34.7%に留まっています。しかしオートパーキング/自動駐車については65.8%が「ついていない」と回答しており、まだ高級車や特定グレードに限定された機能であることが伺えます。

利用状況と「使わない」層の課題

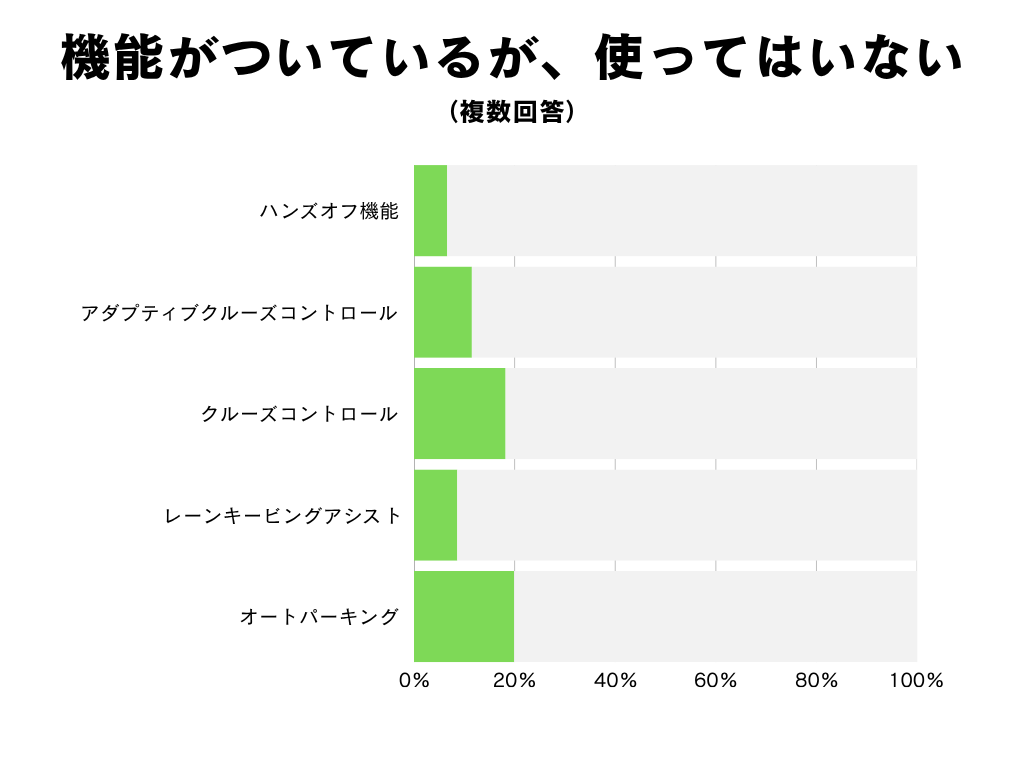

興味深いのは、装備されているにも関わらず使用していないユーザーが一定数存在することです。特にオートパーキング/自動駐車では19.9%、クルーズコントロールでは18.2%の人が「ついているが使ってはいない」と回答しています。この傾向は、機能への不信や使い方の不明瞭さ、あるいは必要性を感じていないことを示唆しています。アダプティブクルーズコントロールでも11.5%が未使用で、高度な機能ほど敬遠される傾向が見られます。

実際に使用している状況を見ると、レーンキーピングアシストの活用率が際立っています。「可能な限りいつも使っている」と回答した人が23.1%と最も高く、「ときどき使っている」(12.7%)と「使うことがある」(14.2%)を合わせると、装備ユーザーの約半数の方々が実際に活用していることがわかります。これは、レーンキーピングアシストが比較的自然な運転感覚で使用でき、疲労軽減効果を実感しやすい機能であることを示しているのではないでしょうか。

アダプティブクルーズコントロールも高い活用率を示しており、「可能な限りいつも使っている」が18.8%、「ときどき使っている」が16.9%となっています。高速道路や自動車専用道路での運転や渋滞時のノロノロ運転での自動追随機能などにおいて、その効果を実感するユーザーが多いことが推測されます。

一方、オートパーキング/自動駐車については、装備率の低さに加えて使用率も限定的。「可能な限りいつも使っている」は3.5%、「ときどき使っている」は2.1%に留まっており、まだ実用性に課題があることが伺えます。“ハンズオフ機能”についても、装備率は低く、装備しているユーザーの使用パターンも「可能な限りいつも使っている」が4.9%、「ときどき使っている」「使うことがある」がともに6.5%と、まだまだユーザーがハンズオフ機能に対して慎重にアプローチしており、限定的な場面での使用に留めていることを示唆しています。

ユーザーの評価と多様な意見

以上の運転支援機能についていただいたコメントで最も多かったものは、運転支援機能を積極的に評価する声でした。約半数の方々が肯定的にとらえており、「便利です」「良いと思う」「素晴らしい」「とても便利」といった率直な支持から、「事故を防ぐ装置は積極的に備えておきたい」「安全性が高まるのでしたら良いと思います」など、安全性向上を評価する意見が目立ちました。特に実際の使用体験を踏まえた肯定的意見が印象的で、「以前より正確性は良くなり安心して使うことができる」「高速道路での運転は格段に楽になりました」といった具体的な効果を実感するコメントが多数ありました。

また、高齢者向けの必要性を訴えるコメントも多く、「高齢者には必要かも」「高齢者が増えるので、完全自動運転を進めるべきであると思う」「いまのところ必要ないが、今後運転ができなくなるようであれば充実してほしい」といった年齢を考慮した意見も目立ちました。

一方、20%弱の方々が技術への不安を表明するコメントを残しています。「100%信頼できない」「まだ怖いです」「信用できない」といった率直な不安から、「すごくいいが、どのくらい信頼できるか心配」という技術の有用性を認めつつも信頼性に疑問を持つ複雑な意見まで幅広く見られました。技術的限界への指摘も多く、「良いと思うが、変な動きをするときもあり、全幅の信頼はおいていない。今後に期待したい」「雪まみれだと誤作動などが多くなるので必要ない」など、現状の技術的課題を具体的に指摘する声が目立ちました。

他方、同程度の10%弱の方々が運転支援機能自体が不要とコメントしています。「いらない」「不要」といった明確な否定から、「まだ時期尚早で、マニュアル運転を必須とすべき」「機能に頼らず、自分が安全運転するべきだと考える」「運転はあくまで人間主体で行うべき」など、人間主導の運転を重視する方々もいらっしゃいます。また、事故時の責任の所在を懸念する声として「事故が起こったときの責任の所在が心配」といった法的・社会的課題への言及もありました。

完全自動運転車への複雑な心境

最後に「完全自動運転車が発売されたら購入したいか」という質問もしてみました。みなさんの回答からは、完全自動運転車の実用化が現実味を帯びる中でのドライバーの本音が浮き彫りになりました。

完全自動運転車の購入に積極的な層は約25%と全体の約4分の1を占めます。「ぜひ購入したい」「絶対買う」「間違いなく購入する」といった前向きなコメントであふれています。特に印象的なのは将来への期待を込めたもので、「購入したい。高齢者も安心して運転できる」「年を取って運転に心配なことが出てきたので購入したい」といったコメントが目立ちます。また、「もちろん購入したい。事故が激減すると思います」「事故が減るし購入すると思う」など、安全性向上への期待も大きな購入動機となっています。

最も多かったのが約35%を占める、条件次第で購入を検討するという慎重派。この層で圧倒的に多かったのが価格への言及で、「金額次第」「値段による」「価格次第で購入したい」といった回答が数多く見られました。年齢を条件とする声も多く、「高齢になったら購入したい」「75歳以上になったら購入を検討したい」「自分が免許返納をしないといけない年齢になったときに購入が可能な価格であればほしい」など、将来の身体能力低下を見据えた現実的な判断が伺えます。また、安全性や技術的信頼性を条件として、「完全に安全であれば購入したい」「事故がまったく発生しない保証があれば購入したい」といった慎重な意見も多数寄せられました。

購入に否定的な層も25%程度を占めており、その理由は主に“運転の楽しさの喪失”に集約されます。「運転の楽しみがなくなるので購入しない」「自分で運転することが楽しいので完全自動運転には興味がない」「車は自分で運転してこそのカーライフ」といった、ドライビングそのものが好きというコメントが印象的です。技術への信頼性に対してのコメントも多く、「信用できない」「100%信頼できない」「機械に頼りすぎるのは怖い」など、やはりまだまだ完全自動運転への根本的な不信感があるようです。

今後の課題と展望

今回の結果から、運転支援機能の普及には技術的な進歩だけでなく、ユーザーの理解促進と実用性の向上が重要であることが明らかになりました。特に、機能を装備していても使用しないユーザーが一定数存在することは、メーカーにとって重要な課題といえるでしょう。

また、レーンキーピングアシストのように高い活用率を示す機能の成功要因を分析し、他の機能開発に活かすことも重要ではないでしょうか。一方で、“ハンズオフ機能”のような高度な機能については、安全性の担保とユーザー教育の両面での取り組みが求められます。

自動運転については今後、メーカーや販売店が「機能の説明」「体験の場」を充実させることが、真の意味での先進安全装備の普及につながるはず。そう考えると、今後はより多くの顧客が試乗などで体験でき、その良さを感じられる販売方法が重要になるかもしれません。EV化と同時に進む自動運転技術の進化を、消費者がどこまで使いこなせるかが次の焦点となりそうです。

分析と声の紹介:田代真人さん

分析と声の紹介をナビゲートしてくれるのは田代真人さん。

福岡県出身。九州大学工学部卒業後、朝日新聞社入社。

その後、学習研究社にてファッション女性誌編集者、ダイヤモンド社にてWebマスター、雑誌編集長、書籍編集などを経て、起業。

出版&電子出版、Webプロデューサー、PRコンサルタントとして活動。現在は、桜美林大学非常勤講師など複数の大学で「コミュニケーション」「編集論」を教えている。そしてはじめてのEVとしてテスラ「モデルY」を2022年に購入し、EVカーライフを体験中。